Was Bewerbungsessays über Amerika verraten

Wer sich nicht als Opfer darstellt, der hat bei Elite-Unis kaum eine Chance.

Vor ein paar Tagen hat ein 18-Jähriger namens Zach Yadegari öffentlich seine beeindruckenden Leistungen geteilt – und das enttäuschende Ergebnis seines Versuchs, an einer Elite-Uni angenommen zu werden. Zach hatte einen GPA von 4,0. Er erzielte 34 von 36 Punkten im ACT – einem standardisierten Test, den manche Bewerber als Alternative zum weitverbreiteten SAT absolvieren. Am beeindruckendsten ist vielleicht, dass er ein talentierter Programmierer ist, der ein wirklich erfolgreiches Business aufgebaut hat: eine App, mit der Nutzer Kalorien zählen können, indem sie Fotos von ihrem Essen hochladen – und die laut Zach bereits 30 Millionen Dollar jährlich einbringt.

Trotz dieses beeindruckenden Lebenslaufs zeigten die meisten Unis kein Interesse an Zach. Laut seinem Post wurde er von jeder Ivy-League-Uni abgelehnt (außer Dartmouth, dort hatte er sich gar nicht beworben). Auch an anderen Spitzenunis wie MIT und Stanford hatte er kein Glück. Selbst einige vergleichsweise weniger selektive Unis wie UVA und Washington University zeigten ihm die kalte Schulter.

Zunächst drehte sich die Debatte in den sozialen Medien um die Nachteile, mit denen viele hochqualifizierte weiße und asiatische Bewerber im Bewerbungsprozess konfrontiert sind. Ein anonymer Hacker hatte kürzlich aktuelle Zulassungsdaten von der NYU veröffentlicht – einer der Unis, die Zach abgelehnt hatten. Der Leak deutet stark darauf hin, dass viele amerikanische Hochschulen faktisch das jüngste Urteil des Supreme Court zur Abschaffung von Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Gruppen ignorieren. Die durchschnittlichen Testergebnisse weißer Bewerber, die an NYU zugelassen wurden, sind niedriger als die von Zach – aber die durchschnittlichen Ergebnisse hispanischer und insbesondere schwarzer Bewerber liegen noch deutlich darunter. Diese Daten legen nahe, dass Zach sehr wahrscheinlich eine Zusage von NYU – und vielleicht auch von vielen anderen Unis – bekommen hätte, wenn er nicht weiß wäre.

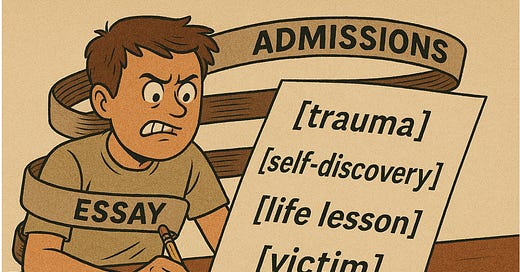

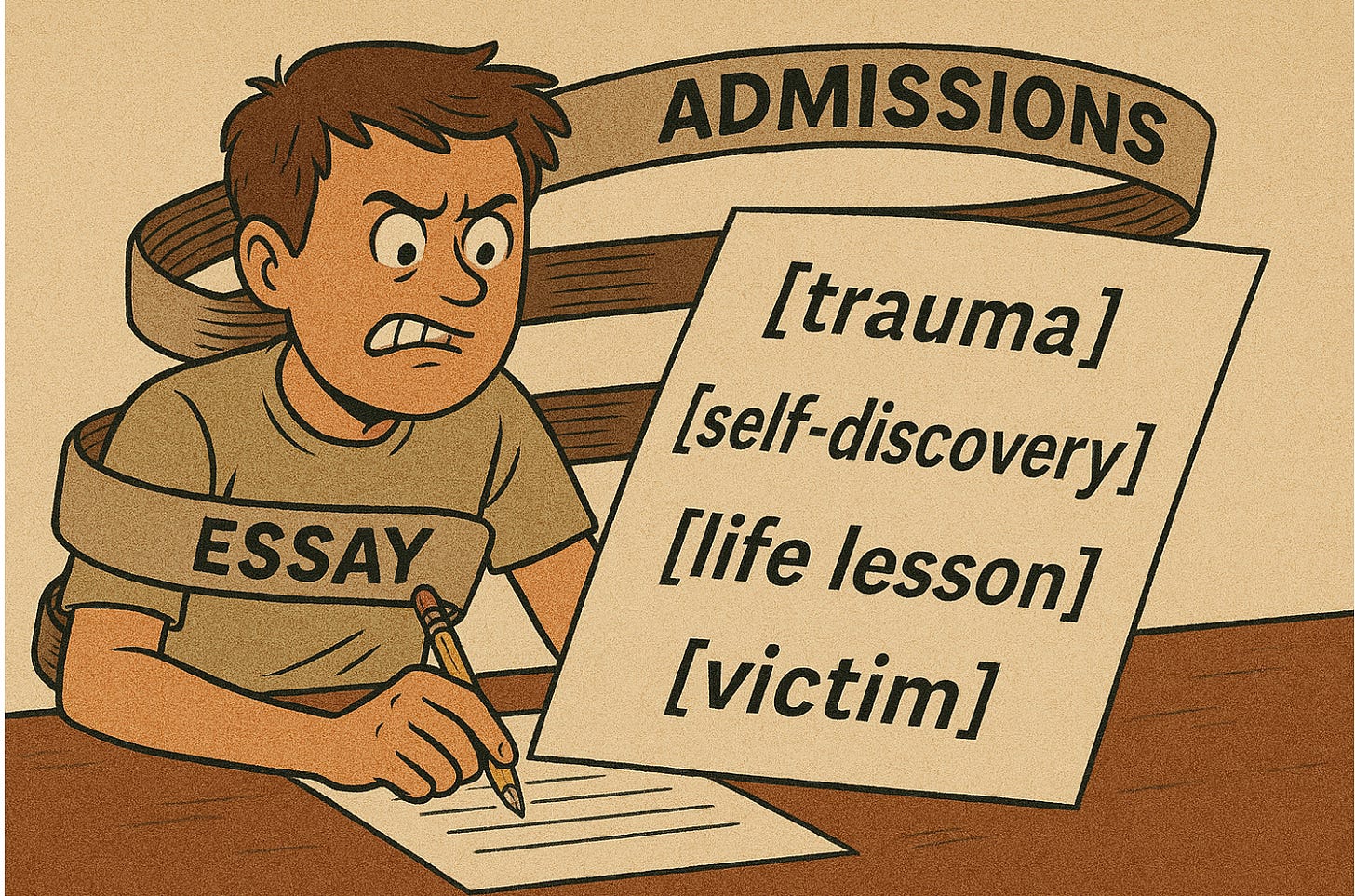

Dann fragte jemand auf X, ob Zach sein Bewerbungsessay teilen könne – und ab da nahm die Diskussion eine ganz andere Wendung. Kaum hatte er das Essay gepostet, meldeten sich Dutzende, vielleicht Hunderte großer Accounts zu Wort – manche gönnerhaft, andere hämisch – und erklärten ihm, warum sein Essay wohl seine Bewerbung versenkt hat. Das Essay wirke „allgemein unecht“, urteilte ein einflussreicher Account. „Für jeden Bewerber mit perfekten Noten wie Zach gibt es einen mit fast perfekten Noten, mehr Demut, einer harten Lebensgeschichte – und ohne Anspruchsdenken“, schrieb ein Professor. „Wenn sich Leute beschweren, dass sie trotz guter Noten und Testergebnisse nicht angenommen wurden, ist das Essay fast immer mies“, fasste ein früherer Admissions-Direktor zusammen.

Und das gab mir endlich die lang ersehnte Gelegenheit, eine kleine Abrechnung zu Papier zu bringen, die ich mir schon lange für einen regnerischen Tag aufgehoben hatte. Jeder einzelne Aspekt dieser Geschichte – von der Tatsache, dass ein unglücklich gewähltes Bewerbungsessay Zach tatsächlich die Zulassung gekostet haben könnte, bis hin zu der Selbstverständlichkeit, mit der Kommentatoren aus allen politischen Lagern dieses absurde Auswahlverfahren als völlig normal hinnehmen – erinnert mich an einen der giftigsten Aspekte der Hochschullandschaft in den USA.

Das Bewerbungsessay ist ein zutiefst unfaires Auswahlinstrument für Spitzenunis – und eines, das weitaus stärker gegen Menschen aus ärmeren Verhältnissen wirkt als standardisierte Tests. Das Essay zwingt junge Menschen dazu, sich selbst als Opfer zu inszenieren, das erlebte Leid zu übertreiben und wirklich belastende Erfahrungen zum Zentrum ihrer Persönlichkeit zu erklären. Das Bewerbungsessay, liebe Leserinnen und Leser, sollte verboten, verbannt und bis auf die Grundmauern niedergebrannt werden.

Es gibt eine ganze Reihe handfester, „objektiver“ Gründe, warum persönliche Essays nichts im Zulassungsverfahren verloren haben. Der offensichtlichste: Sie waren schon immer der leichteste Teil des Systems, den man manipulieren konnte. Wohlhabende Eltern können zwar SAT-Nachhilfelehrer bezahlen, aber sie dürfen den Test nicht für ihre Kinder schreiben. Das Essay dagegen? Kein Problem. Sie können es problemlos selbst verfassen oder einen „College-Berater“ anheuern, der „mit dem Bewerber arbeitet“, um das Essay zu „verbessern“.

Selbst wenn reiche Eltern nicht auf diese Weise tricksen, verschafft ihr sozialer Status ihren Kindern einen massiven Vorteil. Wie die Reaktionen auf Zachs Essay zeigen, besteht ein gutes Bewerbungsessay zu einem großen Teil darin, „guten Geschmack“ zu beweisen – und die Fähigkeit dazu hängt davon ab, ob man die unausgesprochenen Codes der Elitewelt beherrscht. Heerscharen von Kommentatoren wiesen Zach zurecht dafür, dass er zu protzig über seine Leistungen sprach oder zu sehr wie andere Bewerber klang. Aber genau wie beim klassischen Schicksal der ehrgeizigen asiatischen Einwanderereltern, deren Kind zwar perfekt Klavier spielt, aber dann von einem gelangweilten Zulassungsbeauftragten mit dem Satz „noch so ein nerdiges asiatisches Kind mit Klavier“ beiseitegelegt wird, hängt auch der richtige Ton beim Selbstlob – nämlich möglichst indirekt und subtil – von kulturellem Wissen ab. Wenn deine Eltern und Großeltern selbst studiert haben, wenn du viele Familienfreunde hast, die kürzlich durch den kafkaesken Bewerbungsprozess an eine Eliteuni gegangen sind, und wenn du vielleicht sogar ein oder zwei Leute kennst, die dort lehren – dann hast du natürlich einen riesigen Startvorteil.

Und das alles lässt sich auch mit Zahlen belegen. Viele Linke lehnen standardisierte Tests ab, weil sie angeblich klassistisch seien – reiche Familien könnten Nachhilfe bezahlen und so bessere Ergebnisse erzielen. Aber Studien zeigen immer wieder: Der Klassenbias bei Bewerbungsessays ist deutlich stärker als bei Tests. Standardisierte Tests können – wie Rob Henderson in seinen Memoiren eindrucksvoll beschreibt – bei Kindern aus schwierigen Verhältnissen verborgene Talente sichtbar machen, und zwar in weit höherem Maße als ein Bewerbungsessay es je könnte.

Aber was ich am Bewerbungsessay wirklich hasse, ist nicht, dass er Teil eines Systems ist, das talentierten Jugendlichen den Zugang zu Spitzenunis verweigert und gleichzeitig privilegierte Kinder belohnt – die sich (als wäre das nicht schon schlimm genug) auch noch einbilden dürfen, sie seien aufgrund ihrer „herausragenden Persönlichkeit“ ausgewählt worden, die sie in 750 Worten von ihrem Uni-Coach zusammenzimmern oder gleich von ChatGPT schreiben ließen. Am Ende wird es wirklich begabten Jugendlichen wie Zach ohnehin gut gehen: Er wird an einer weniger prestigeträchtigen Uni trotzdem genug Chancen bekommen – oder einfach in Silicon Valley durchstarten, auch ganz ohne Abschluss. Was ich am Bewerbungsessay wirklich hasse, ist vielmehr die Art und Weise, wie er das Leben von Oberstufenschüler prägt – und wie er die ganze Elitegesellschaft, inklusive ihrer wohlhabendsten, privilegiertesten und am besten abgeschirmten Mitglieder, dazu bringt, sich selbst über die Härten zu definieren, die sie angeblich erlebt haben.

Aus naheliegenden Gründen trifft das besonders oft auf Mitglieder ethnischer Minderheiten zu. Ein großer Teil der dunkelhäutigen Studierenden, die an Amerikas Eliteunis aufgenommen werden, sind Kinder oder Enkelkinder relativ kürzlich eingewanderter Familien aus Ländern wie Kenia oder Nigeria – viele von ihnen Ärzte oder andere Akademiker aus gut situierten Verhältnissen, die mit H-1B-Visa in die USA kamen; viele andere stammen aus Familien, die seit mehreren Generationen zur Mittel- oder Oberschicht gehören. Das legt einen Widerspruch nahe zwischen der moralisch intuitiven Rechtfertigung für Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Gruppen – also der Idee, damit eine Form von Wiedergutmachung für das schwere Unrecht der Sklaverei zu leisten – und den tatsächlichen Profiteuren dieser Maßnahmen, zu denen nur selten Menschen aus Stadtteilen wie South Central L.A. oder der South Side von Chicago gehören, also jenen Orten, an denen die historischen Ungleichheiten bis heute am sichtbarsten fortwirken. Was dieser Widerspruch nun auch moralisch über Maßnahmen zur Förderung benachteiligter Gruppen aussagen mag – das wirklich Absurde ist für mich das Schauspiel, das entsteht, wenn junge Menschen aus relativ privilegierten Verhältnissen vom Zulassungssystem praktisch gezwungen werden, sich selbst als Exoten darzustellen, geformt von Leid und Entbehrung. Und das, finde ich, ist einfach nur schräg. 1

Aber dieses Spiel ist keineswegs auf Bewerbungen aus Minderheitengruppen beschränkt. Die wahre Kunst – der höchste Ausdruck von „gutem Geschmack“ – besteht darin, jemanden, der in jeder erdenklichen Hinsicht privilegiert ist, auch in den Dimensionen, die bei Zulassungsbeauftragten mit Hang zu Identitätspolitik besonders zählen, in eine einzigartige Persönlichkeit zu verwandeln, die angeblich große Widerstände überwunden hat. Das vielleicht beste Beispiel für dieses Genre ist ein Bekannter aus dem Studium, der ein prestigeträchtiges Stipendium für ein Auslandsstudium in den USA erhielt – basierend auf einer rührseligen Geschichte über einen Bombenanschlag auf sein Haus während der „Troubles“ in Nordirland. Was im Essay allerdings nicht erwähnt wurde: dass er seine Schulzeit am elitären Eton College verbracht hatte – und dass das zerstörte Haus nur eines von vielen Anwesen seiner Familie war.

Schon schlimm genug, dass man sich heutzutage für den Eintritt in die Elite in einen 750-Wörter-Avatar verwandeln muss – eine Projektionsfläche, auf der man entweder seinen guten Geschmack zur Schau stellt, seine Widerstandsfähigkeit beweist oder seine Exzentrik möglichst publikumswirksam feiert. Noch schlimmer ist, dass allein die Aussicht auf diesen Zwang längst Einfluss darauf hat, wie junge Menschen ihre Teenagerjahre verbringen.

Das wirklich ehrgeizige Kind überlegt sich nicht erst mit 16 oder 17, welchen Aspekt seines Lebens es im Essay hervorheben könnte, um Persönlichkeit zu zeigen – es lebt ab 14, 12 oder noch früher schon so, dass der perfekte Uni-Bewerbungs-Erzählung dabei herauskommt. (Oder noch schlimmer: Die Eltern übernehmen diese Planung für das Kind.) Und das führt zu all diesen zynischen Aktivitäten, die so tun, als seien sie aus echter Leidenschaft geboren, in Wahrheit aber nichts anderes sind als kalkulierte Aufstiegsstrategien – man denke nur an die zahllosen „Nonprofits“, die heute von Highschool-Schülern gegründet werden, deren wahres Ziel Yale heißt.

Der britische Philosoph Bernard Williams beklagte einst, dass die utilitaristische Begründung, warum ein Mann seine ertrinkende Ehefrau retten sollte, statt drei ebenso gefährdeter Fremder, ihm „einen Gedanken zu viel“ abverlange. Auf den ersten Blick, so Williams, lege das utilitaristische Prinzip der Glücksmaximierung nämlich nahe, dass er die Fremden retten müsse. Natürlich könnten utilitaristische Philosophen versuchen, diesem kontraintuitiven Ergebnis zu entkommen – etwa, indem sie argumentieren, dass das langfristige Glück insgesamt größer sei, wenn Menschen auch mal ihren persönlichen Bindungen folgen dürfen. Aber selbst das, so Williams, greife zu kurz. Denn der wahre Grund, warum der Mann seine Frau retten würde – und auch retten sollte – sei doch, dass er sie liebt, ihr Schutz versprochen hat und ihre Interessen über die anderer stellen muss.

Etwas ganz Ähnliches gilt für den Effekt, den die Selbstvermarktung von Uni-Bewerber und Bewerberinnen auf deren Haltung zur Welt hat. Natürlich gibt es viele Jugendliche, die wirklich gerne Sport treiben, Geige spielen, bei Mathe-Olympiaden mitmachen oder alten Damen über die Straße helfen. Aber das Zulassungssystem macht es unmöglich, diese Dinge einfach nur aus Freude zu tun – ohne ständig auch an den Lebenslauf zu denken. Die zentrale Rolle, die das Bewerbungsessay im Bewerbungsprozess spielt, zwingt selbst aufrichtige und gutmeinende Jugendliche dazu, bei allem, was sie tun, „einen Gedanken zu viel“ zu haben. Und genau das ist oft der erste Schritt auf dem Weg zu einer gesellschaftlichen Elite, die den eigenen Aufstieg über jedes echte Engagement mit der Welt stellt – eine Elite, die nicht zuletzt deshalb so unbeliebt und nicht funktionsfähig ist, weil die Menschen, über die sie herrscht, ihre Unechtheit schon von weitem riechen können.

Und genau deshalb vermute ich, dass diese scheinbar harmlose Institution des Bewerbungsessays weit mehr Schaden anrichtet – für das Erleben der Schulzeit, für das Selbstbild von Millionen Amerikanern und sogar für die Fähigkeit dieses Landes, eine vertrauenswürdige Elite aufrechtzuerhalten – als es auf den ersten Blick scheint. Das grundlegende Problem ist nicht, dass das Essay manche Hochbegabte wie Zach willkürlich von Macht und Einfluss ausschließt; sondern dass es Teenagern die Seele aussaugt, eine toxische Art von Unehrlichkeit fördert – und ein tiefes Misstrauen gegenüber gesellschaftlichen Eliten züchtet.

Das Bewerbungsessay ist absurd, unfair und – ironischerweise – unverzeihlich cringe. Es wird Zeit, dass wir uns von seinem seltsamen Einfluss auf die amerikanische Gesellschaft befreien. Und uns alle von seiner Tyrannei erlösen.

In einem anderen Zusammenhang hat Eboo Patel ein Gefühl auf den Punkt gebracht, das hier genauso relevant ist. Das amerikanische Bildungssystem, schrieb er, ermutige seine Söhne ständig dazu, ihren muslimischen Glauben als Quelle von Leid und Ungerechtigkeit zu sehen – während Eboo selbst lieber möchte, dass sie ihn als Quelle moralischer Stärke und kulturellen Reichtums begreifen. Doch statt diesen Zustand zu verbessern, hat das jüngste Urteil des Supreme Court die Lage wohl eher verschärft. Die Richter haben den Hochschulen untersagt, bei der Zulassung „direkt“ auf die ethnische Herkunft zu achten (nicht, dass sich die Unis groß daran hielten), und gleichzeitig dazu ermutigt, Bewerber:innen auf Grundlage der Härten zu bewerten, die sie erlebt haben – natürlich erzählt im College-Essay. Damit haben sie das willkürlichste Element im ganzen Verfahren noch zentraler gemacht. Die Art von Selbst-Exotisierung, die im „geschmackvollen“ Admissions-Essay hoch im Kurs steht, ist kein natürlich gewachsenes Phänomen amerikanischer Kultur – sie ist jetzt faktisch staatlich verordnet durch den Supreme Court.